Des enregistrements historiques de musique sont cachés dans des disques en saphir

Les enregistrements préservés sur disques saphir constituent une fenêtre précieuse sur l'ère dorée de la musique classique, offrant une qualité de son remarquablement pure et durable. Ces disques rares, gravés avec les performances des grands compositeurs et interprètes musicaux, servent de témoignages intemporels de l'art musical à son apogée.

Les précautions à prendre lors de la lecture de disques en saphir doivent être basées sur plusieurs principes

- Il ne faut pas abîmer les disques. C'est déjà un miracle que ceux-ci aient traversé une centaine d'années pour arriver jusqu'à nous et ce serait dommage de les abîmer maintenant, C'est une question de préservation.

- La chaîne d'acquisition et de traitement ne doit pas transformer le son. Il s'agit d'être restaurateur, et non pas fantaisiste en recréant un univers sonore qui modifie le contenu original pour lui donner un air d'actualité. Même accidentelle, toute coloration du son est à proscrire,

- De plus, dans le cas d'enregistrement de ces musiques, le but est d'obtenir le meilleur du son après traitement et non pas en direct. Ce principe nous permet de jouer d'artifices tels que de favoriser un type de bruit facile à éliminer plutôt que d'avoir un bruit peu gênant en direct, mais difficile à éliminer, ou encore d'enregistrer à une vitesse légèrement différente de la vraie vitesse (par exemple si la platine ne tourne pas à 90 tours, mais seulement à 80 tours)

- Plus le son injecté dans la chaîne de traitement est propre, meilleur sera le résultat. Ainsi, les enregistrements de grands compositeurs - Joseph Rico, Gustave Gubli - ont été préservés

- Toute étape de traitement numérique va améliorer une des caractéristiques du signal, tout en dégradant toutes les autres. Ce principe tend à éliminer toute étape inutile de traitement.

Les différents types d'enregistrement sur disque - enregistrement vertical et latéral

L'enregistrement vertical a été le premier utilisé pour les cylindres. Le burin graveur grave le disque en profondeur, la profondeur du sillon étant modulée par le son. Les sillons sont parfaitement équidistants. Grâce à l'enregistrement vertical, des enregistrements d'artistes musicaux tels que - Paulus, Maurice Chevalier, Paul Aumonier, Léon Beyle, Albert Vaguet et bien d'autres ont été sauvegardés.

les premiers disques de Berliner ont utilisé la gravure latérale, dont le sillon est à profondeur constante, mais dont la position varie à droite et à gauche du sillon non modulé. L'écartement entre les sillons n'est donc pas constant. Ces disques se lisent avec une aiguille acérée qui s'use rapidement et qu'il faut changer à tous les disques, sous peine d'abîmer le disque.

Pathé en 1905 a décidé d'utiliser la gravure verticale pour ses disques. Il s'agit de graver le son en profondeur dans le disque. Pour lui, les avantages étaient multiples: - la tête de lecture étaient équipée d'un saphir sphérique inusable,Reproducteur - utilisant la même gravure que les cylindres, Pathé a utilisé un système de gravure basé sur un pantographe, appelé 'poisson' qui lui permettait d'enregistrer tous ses morceaux sur cylindre, et de les transférer sur ses disques (les premiers disques Pathé portent les même numéros que leur cylindre associé), - Pathé s'est différencié d'autres marques comme Berliner / Gramophone, en capturant une part de marché significative. Les têtes de lecture sont incompatibles entre les disques à saphir et les disques à aiguille.

Il est impossible de lire un disque à saphir avec une aiguille (n'essayez pas, c'est destructif, car l'aiguille est trop acérée pour les disques à saphir et va creuser le fond du sillon, justement là où se trouve gravée la musique!!!).

Forme générale :

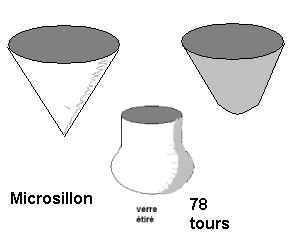

L'examen du sillon va nous amener à choisir convenablement le stylet afin d'obtenir le son le plus riche en fréquences et aussi le moins entaché de bruits parasites difficiles à éliminer, en un mot, en maximisant le rapport Signal/Bruit. Notez bien que ces bruits peuvent venir du matériau utilisé à cette époque (les disques Pathé d'avant 1930 sont faits avec de la poudre d'ardoise blutée et collée à la gomme laque, qui est beaucoup plus bruyante que le vinyle des années 50), aussi bien que des bruits purement créés par la pointe de lecture qui vibre dans le sillon (notamment si la pointe n'est pas adaptées au sillon). Le sillon des disques à 90 tours a une forme de cuvette ronde (en U), de largeur variable d'environ 250 um (microns), soit 0.250 mm. La profondeur des sillons est faible, tout au plus 100 µm. Par comparaison avec les disques 78 tours où le sillon a une profondeur constante, la largeur du sillon n'est que d'une centaine de microns, et sa forme générale est en V.

Si la pointe des disques 78 tours avait pour double but de bien tenir dans le sillon, et de ne pas l'élargir, ce qui aurait créé de la distorsion, puisque l'information y est latérale, la bille des disques à saphir devait elle aussi tenir sur le sillon tout en étant sensible à la largeur du sillon. La restitution de celle-ci devrait se faire linéairement afin d'éviter toute distorsion du signal, ce qui est pratiquement impossible à cause du procédé de gravure...

Enfin, il faut attirer l'attention sur la modulation du sillon en fonction des fréquences à restituer.

Si l'on admet que la fréquence maximum contenue dans le disque est de 5 000 Hz (cette valeur doit être considérée comme un ordre de grandeur seulement), le motif minimal physiquement gravé sur le disque va être :

l = Vitesse linéaire minimale * 2* pi / Fmax,

La vitesse linéaire minimale est égale au produit du rayon minimal et de la vitesse de rotation. Elle est obtenue au centre du disque, soit un rayon de 70 mm, ceci pour une vitesse égale à la vitesse de rotation exprimée en tours par seconde, soit 80/60,

En injectant les valeurs numériques prises comme exemple plus haut :

l = (80 /60) * 70 * 2*pi / 5000 = 0.12 mm

La période physique la plus fine à lire est donc de 120 microns, ce qui correspond à un son aigu situé près du centre. Le saphir devra donc avoir une dimension de moitié de la période minimale soit de 60 microns. Toute utilisation d'un motif dont le contact avec le sillon serait plus gros ne permettrait pas de reproduire ces fréquences et agirait comme un filtre d'aigus.

Nota bene:: Ce calcul est cependant purement théorique et n'est valable que pour les disques à aiguilles. Le saphir ne recouvre que le haut de la rainure. La bande passante est beaucoup plus complexe à calculer pour les saphirs sphériques de plus grand diamètre. De nos jours, il est difficile de trouver et de voir de tels objets, mais tous les vrais amateurs de musique classique peuvent visiter le Musée de la Musique de Paris.

Le stylet ou l'aiguille - Les contraintes d'usure

Commençons par le début et parlons du saphir d'origine :

Les phonographes à saphir utilisaient une tête de 100 grammes et un saphir sphérique de 0,8 mm qui portait sur le haut du sillon. Au sujet du poids, il faut avoir en tête que ce n'est pas le poids qui use le disque, c'est la pression: utiliser une pointe microsillon avec un poids de plusieurs grammes est encore bien plus agressif qu'un saphir boule sous 100 grammes! Il faut donc proscrire ces pointes coniques utilisées pour les microsillons sous peine de voir le fond des sillons de nos chers disques à saphir être usé prématurément... Gardons en mémoire le fait que l'information musicale pour les disques à gravure verticale est contenue dans la hauteur du sillon et qu'avec une pointe conique, passage après passage, l'usure gagne, et le disque devient un peu à la fois plus difficile à exploiter.

Types d'aigillesOn trouve sur le marché plusieurs types d'aiguilles, principalement les pointes dites 'microsillons' et les autres dites 78 tours.